《上海笑话》下载资源

《上海笑话》相关推荐

《上海笑话》上海笑话》剧情内容介绍

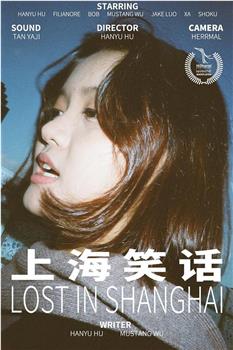

《上海笑话》

剧情内容介绍

上海笑话又名Lost in Shanghai

《上海笑话》评价

子戈 2024-01-01

这届HiShorts最大爆款吧,我是不太喜欢,什么伍迪艾伦、洪常秀、呢喃核,都不像,我觉得最像的还是短视*。整个短片一直在反复玩味一个表层趣味,某种程度上,更像sketch。当然,执行难度上,能把密集对话拍这么自然,也是挺难的。听说导演也是那种保一条狂魔,不断拍不断拍,直到把台词拍成下意识地言说。结尾还是有拔高,喧嚣落尽,茫然不知归途。一个被外在精致掏空了的上海。

Jus 2024-06-09

尴尬到脚趾抠地 算一部优秀短视*作品 到**自嘲

Mauricie 2024-02-26

这才是真正的上海!至少从剧作上来讲。除了伍迪艾伦和洪尚秀,总让我想起娄烨01年呢喃核短片《在上海》,尽管摄影和制作是灾难性的,但不一味地追求“电影感”也可以是很有效的。(洪尚秀、**、梦泡、上野千鹤子)

仿真男孩哪吒 2024-10-23

“上海青年noir”。电影因为没有特别多的镜头语言再加上制作,略显粗糙。但导演的文本以及对中国青年的思考以及对上海的祛魅是比较辛辣的。一种在极速的全球化、城市化以及互联网化进程中失去“身份”的年轻人,从伪装自己的姓名(网名)、教育背景(留学)、发色和*装(亚*)、语言(中英夹杂)、**身份(乐队主唱、艺术家、电影导演)中掩盖的“lost”,用符号化、标签化的东西去融入“圈子”,用讨论最多的“主义”、流行文化(电影导演和音乐genre)去装饰自己。电影里的青年,实则缺乏自我关系和认同,是想要成为“part of them”却搞不清楚“part of whom”的一代人。最后“落户”和“共享单车”是画龙点睛,一种真正的无力的迷失和幻灭。无法做好和认同“普通人”的一代,果然一代人有一代人的长征。

Xao 2024-03-31

青涩啊but勇气可嘉的;怼脸拍那里算亮点,不过有条件演员再多挑挑;拍虚浮的自反还是得深挖——未知深,焉知浅。祝早日拍成《上海的一个(梅)雨天》。

Acchan 2024-12-15

调侃“文艺圈”别扭姿态的切入点很真实,值得肯定。但自嘲得过于盲目和急迫,并未建立起有效的话语之流,总有一股小孩模仿大人的散乱感,也许扩展一波文本深度和中心度会更好,重要的是让那股流动足够可感,不至于被提前消解掉。 (例如今泉力哉的空气感,首先“空气”的质性是清澈的,自嘲中一定先有真实的部分在底**动而带起温度,而非仅仅是表面的嘲弄

丘丢丢 2024-04-01

8.9不保留地讲,这部作品简直救了这个被喂了院线喜剧烂片的周末。它在简单的叙事里,轻盈地突出了人物特质,以大量可感的日常经验、议题,融入处境的展示之中。克制的荒诞并没有削弱抓**幽默感,而个体的背面亦没有被标签埋没,当这场假面舞会结束的时候,过客匆匆,搅起的只有疏离落寞。与《之后的一周》相比,本作得天独厚的优势是演员与角色近乎本色的契合度。外白渡桥、清吧、西岸、路灯街头转角,场景也成为了表演的一员。掌镜自己感知的生活,把切面做小,自嘲显然比俯视更为诚恳,得见洪常秀式 “尴尬地自然”的交流,就不奇怪了。当上海庞大到人和人的生活差异足以多次折叠的时候,不同群体的生活经历近乎相互割裂,所以这样的作品注定只能挠到少数人的痒痒。但我仍觉得如此精准拓印某个群体精神状态的影像标本,是可以经得起时间考验的。

麵包節的浮士德 2024-02-25

什么巨型vlog骂了我40分钟我还想给它打五星。好玩很重要,最好玩的还是日语英语法语的错位对话很上海。

头秃马拉拉尔 2024-06-10

期待能开分!生活需要笑话,即便生活本身充斥着笑话,即便本片也不只是关于笑话,因为它似乎有一种寓言以及预言的气质。特别喜欢最后的结尾,有点小小感动,真的很期待长片。希望更多的钱和更少的拘束能砸向可爱,美丽,充满生命力的主创们。

20个小明≯ 2024-12-26

在抖机灵和尴尬之间反复横跳,个人不太喜欢…