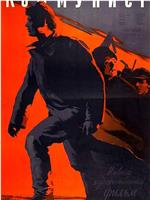

通往生活的旅行证(1931)

别名:生路 / Putyovka v zhizn / Road to Life

时长:119分钟

上映时间:1931-06-01(苏联) / 1932-01-27(纽约)

类型: 剧情

语言:俄语 / 鞑靼语

地区:苏联

导演: 尼古拉斯·厄克

演员: 尼古拉·巴塔洛夫 Yvan Kyrlya 米哈伊尔·扎罗夫 Mikhail Dzhagofarov

更新时间: 10-06 07:23

资源状态: 可播放

简介:ComingasitdoesfromthedepthsoftheStalinistregime,theRussianRoadtoLifeisaremarkablyoptimisticfilm.Ahostofnonprof……更多>>

《通往生活的旅行证》下载资源

《通往生活的旅行证》相关推荐

《通往生活的旅行证》通往生活的旅行证》剧情内容介绍

《通往生活的旅行证》

剧情内容介绍

通往生活的旅行证原名:Путевка в жизнь,又名生路、Putyovka v zhizn、Road to Life

Coming as it does from the depths of the Stalinist regime, the Russian Road to Life is a remarkably optimistic film. A host of nonprofessional children are cast as Moscow street kids, left homeless by the Bolshevik revolution. They get into all sorts of melodramatic scrapes until they're rounded up by kindly, altruistic Soviet functionaries. The children are reformed (in the ni...

《通往生活的旅行证》评价

介意 2019-04-15

@MoMA. The US version. Slow motion; cascading "tears"; the intertitles that name the character and the actor.

哈利路亚 2021-02-24

苏联第一部有声电影,讲述了一群流浪问题儿童通过共同工厂的生活重新找回人生价值的故事。****社畜停工后居然有戒断反应: 让我工作!没工作我就要搞破坏!演流浪儿头头的演员长相不像俄罗斯人,比较像蒙古人

绛陵 2022-01-13

结尾致敬捷尔任斯基的苏联第一部有声电影

软塌塌和硬梆梆 2022-11-26

比起前辈来说造诣确实差点,偏写实主义,但镜头设计剪辑依然有很大的令人震惊的感觉,让我想起了同时期佛利茨朗在美国拍的《M就是凶手》,这样一对比下来,后者根本没法看了

Kevin 2022-02-16

苏联第一部真正意义上的有声艺术片,也是中苏复交后在华公映的第一部苏联电影(1933年放映)。对国内的影响很大,主要体现在题材选择、创作技巧和艺术观念,基本上都是正面评价,1933年夏衍还翻译了分镜头脚本发表在《明星月报》上。《中国电影发展史》P194-195也有非常正面的评价。现在来看,还是处在无声片到有声片过渡的时期,对白、环境声、音乐的使用不是那么成熟。类似《生路》影响的偏早期国外影片,还有《赖婚》(Way Down East)和《不怕死》(Welcome Danger)。

春日妙子 2018-06-29

https://***.***********/watch?v=B1Mo45pNHf8

小趴菜 2025-06-19

战争与饥荒导致大量儿童流离失所,他们成为了扒手、打架斗殴等街头犯罪和贫困的牺牲品,政府通过劳动公社和教育改造这些问题儿童。主要目的在于宣传社会制度的优越性。强调了改造而不是惩罚的理念。

只抓住6个 2022-03-13

问题少年**社会建设,还是有默片时期的表演习惯

都市丽人舒绣文 2023-09-21

30年代,中国引进了这部电影,暴露了当时苏联出现的社会问题,但是没有批评,而是想办法解决,比如通过公社办工厂来增加就业,缓解社会矛盾,但是不稳定的因素始终存在,最终酿成悲剧。

Kill tcyxzmy 2020-03-04

??献给捷尔任斯基再次大跌眼镜