《月历》下载资源

《月历》相关推荐

《月历》月历》剧情内容介绍

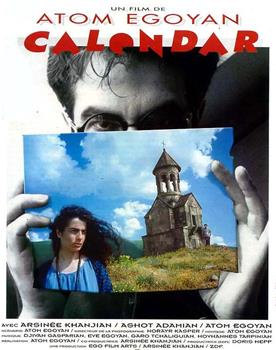

《月历》

剧情内容介绍

月历原名:Calendar,又名日历阅历

一名加拿大摄影师受雇为一个日历拍摄阿美尼亚的传统教堂,他的妻子(由伊**妻子扮演)陪同前往,并为他充当翻译。他们雇了一个当地司机,碰巧那人是建筑方面的专家。影片通过闪回方式讲述了一个三角恋故事:摄影师因忙于工作怠慢了妻子,而妻子却在当地找到越来越深的归宿感。最终,摄影师只身返回加拿大,并在当地登广告寻觅女伴。

《月历》评价

dinosaurs 2013-10-07

从**诺山看回这一片,这早期作品居然不遑多让。伊**对加拿大,对后现代社会的批评,其强度和精确性,是绝无仅有的,看过他,任何后现代议题的电影都成了小儿科,也许除去柯南伯格一人吧。也只有在伊**的亚美尼亚题材电影里,个人的和种族的,情感的和历史的疏离,破碎,畸零可以汇聚到一点。

墓岛GRAVELAND 2020-05-25

3.5,语言的isolation与不断响起的电话**意味着A Witness Of An Affair。自然的机械影像化,在一个固定的,照片般构图中,教堂,遗迹,以及周遭的自然空间如同舞台上的背景板,人物以舞台剧的形式入画,出画。而摄影则是在人物离开时捕获尚未消散的affection之晶体,正如同深蓝色的录像带影像出现于影片内的屏幕,以及电影放映的银幕之中,关于过去时与被审视的修辞,以及任意加速带来的掌控性。一如巴赞所谓的木乃伊情结。除此之外,伊戈杨在《月历》中区分了两种形式的“画外音”——录像带内外的“画外空间”,拍摄者和审视者的同位异构。

梧桐更兼细雨 2010-02-25

最后确定伊高安不是我最喜欢的导演。

paradiso 2014-07-30

语言是打开民族魂灵的钥匙。不会母语的夫和母语流利的妻同往亚美尼亚,两人与故乡的距离日益有别,爱情与民族的极私体验,影像与声音的复调(摄制条件决定影片风格的好例子),既烧脑又动情。

qdp 2009-06-25

"Do you want me to explain?"

Blackmgk 2024-04-26

**各样的语音,**各样的语言。在场的,不在场的,片情的,非片情的。还有那些没有得到翻译或没有及时翻译,从而悬置或滞后的话语。它们在两个场景间互相渗透,把这二者连接起来,像内容穿插的一本折页。月历既是剧情中重要符号,也是结构指涉,每一页都包含同样的内容,一个静止的美丽画面,和一段不断流逝的时间。**打电话与妻子和导游的**形成了互文,都是用听不懂的语言和另一个男人**。 残破教堂象征的亚美尼亚历史成了一片阴郁的背景。

查无此人 2010-04-25

拍给自己看的就不要发行DVD,好吧。无聊透顶,浪费别人生命的行为实在可耻。这样的片子有啥意义?大堆大堆的大道理,**,你要讲就直白点,***。

刹那。 2024-02-13

谁会**在沙发上看自己媳妇的录像带?

叶藏.!!张寄奴 2009-04-11

这不是一个爱情故事,只是一场痛苦又**的**···

谋 2025-07-20

#ICA 长评-Were you there?16mm 感觉影片加入了超多思考…爱情梳理,民族历史,身份认同,虚无生活和创作理念。影片内容上呈现过去的旅行回忆与现在的观看交织,而创作也似乎与现实融合,这些都让观众无法分辨其中的界限。导演的身份与记录形式让他丧失了观看到“镜头之外”的能力,镜头及背后是一种控制**,而越观看似乎越能感觉到其中的失控,影片就在这样的回忆,影像和现实中推进直至到结尾涉及到创作与现实之间,那一切就变得更加美妙了,似乎可以借此完全打破了影片时间上的流动感,让观众开始质疑“现实”,而且当结尾处爱人的声音响起,那似乎不光是一种记忆的回响,那重复带来的喜剧效果则像是对悲痛的消解。亚美尼亚这个元素强调的是他的感受,而他亚美尼亚裔加拿大人的身份让这部影片带有极强的私密性。