《希林公主》下载资源

《希林公主》相关推荐

《希林公主》希林公主》剧情内容介绍

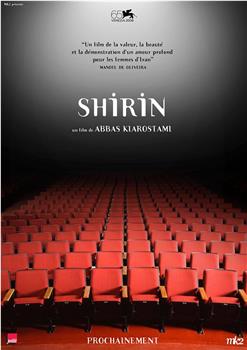

《希林公主》

基本信息

希林公主原名:شیرین,又名雪馨、希琳公主、雪馨公主、Shirin。2008年剧情类型片,创作于**地区,具有波斯语语言版本。由阿巴斯·基亚罗斯塔米执导,并由阿巴斯·基亚罗斯塔米任编剧,携幕后团队创作。集众多位马纳兹·阿什哈尔、塔拉内·阿里多斯蒂、朱丽叶·比诺什等著名实力派明星加盟。于2008-08-28(***电影节)公映。

剧情简介

某表演廳內, 觀眾們正在觀看一部改編自傳統波斯故事 “Khosrow and Shirin” 的電影~ 銀幕上的電影從沒出現, 只從音軌上的對白和效果音透露劇情發展, 畫面則照出一張張女觀眾的臉孔, 部分女生在感動時更淚流滿面~ 實情是, 這些 “觀眾” 全都是職業演員, 在導演指導下看著牆上的白紙演戲, 在後期製作時才配上音軌上的對白和聲效~

希林公主影片评价

作为被给予了很多尊重的一个具有独特风格的现代导演,阿巴斯·基亚罗斯塔米的最新电影不可能被忽视。但是,《希林公主》这部怪诞的电影,说明基亚罗斯塔米已经抛弃了当下电影普遍的叙述方式,反而以一种冒险的实验性的电影语言作为代替。

《希林公主》评价

大灰狼的兔 2011-02-13

一个拍电影的拍了一群演电影的看电影的一部电影,很多人说它是实验性电影,我却认为这是一部极具教育意义且能引起女性共鸣的的爱**,只是拍摄手法极具特色,这也是阿巴斯才能拍出的影片。我们始终看不见电影院屏幕上放映的画面,却被有声有色的旁白的语言所动情。因为我们每个人的体内都有那个希林。

奥兰少 2021-11-06

@小西天。《希林和考斯洛》要改编为电影,是标准大投资商业片。阿巴斯却有意走向标准*作的反面:本片是在阿巴斯自家客厅拍完的,一共动用了三把椅子。如果不算请到比诺什和一众**一线女星的人脉成本,本片实现**内容的花费几可忽略不计。但当摄影机调转向观众(阿巴斯有意只捕捉女性观众的脸),把跌宕的悲剧爱情留在我们与她们间那不可见的银幕里时,未展现的希林公主故事反而完成了与观看电影的**当代女性更丰富巧妙的互文。如果有意捕捉,能听到很多关于面容与注视的台词。裹着头巾的**们坐在影院的黑暗中,竟如一面面举起的镜子。观看亦是窥镜自视。于是她们流下了注定的泪水。映后有沙丹与李洋的对谈。室外吹起了秋冬交接的凛冽夜雪。李洋说在如此雪天来看希林公主的,一定都是阿巴斯和电影的忠实粉丝。算不上,就如风雪,都是不期而遇。

芦哲峰 2014-02-21

如此想法,空前绝后。如此拍法,绝后空前。终于明白戈达尔为什么会说:电影止于阿巴斯。

**游戏机 2012-12-10

若说此前的电影都是人对镜的自恋凝视,那么“终止电影”的阿巴斯则在镜中窥人。观看机制不复存在,视点同化的过程被惊醒,电影本身成为缺席的缺席。真实电影拍的从来不是真实,他拾起夏日的尾巴,开始反思这场长达百年的梦。于此,五星和一星以外都不叫打分。

灰狼 2016-01-14

电影没有界域,特写就是虚假的,画面是碎裂的,声音却将其统合在一起。电影语言是**泡影,一场诞生以来就立足欺骗的符号系统,被阿巴斯证伪,这是阿巴斯终结论最重要的证据。阿巴斯是导演中的哲学家,观众则是活在赝品之中且怡然自乐。

十一伏特 2021-11-06

我们看着屏幕里的观众,屏幕里的观众看着我们,中间理应存在的电影屏幕却消失了。只剩下声音,如同广播剧一般听完了90分钟的电影。其实看5分钟就能明白导演的意图,而强制看完整场电影,是去感受这不一样的体验。 电影中的观众也未曾真正看到《希林公主》,源头根本就是虚空,一切全靠脑补。完全可以把今天观看这部电影的观众表情拍下来,成为下一部《希林公主》,无限套层下去。 亚美尼亚公主希林和波斯王子霍斯路的爱情故事,有中译本《法尔哈德和希琳》。

饭卷 偷偷 2011-09-02

阿巴斯这部电影带着极强的男权主义和性暗示汹涌袭来

arlmy 2009-12-06

电影其实并不存在,我觉得这是一种欺骗。但眼神的捕捉很到位,四星

喻鸣 2017-08-27

阿巴斯也是实验片大师,银幕被抹去,观众成为主角,“看与被看”的倒转促成观看机制的完全暴露。一张张面孔,一扇扇心灵的窗。美女太多了,看时满脑子想着如何给《最强大脑》出题:某分某秒音轨对应的是哪位女演员?是《一次别离》女主、《推销员》女主、《帕特森》女主……还是朱丽叶比诺什?(影博**影展)

seabisuit 2017-08-28

**的**们太美了连比诺什都比不上,当你想要去找她们看的电影是什么怎么那么好看就真是上了阿巴斯的当了,因为那些表情都是在导演的指导下演出来的,音轨是后期配的。类似实验艺术,在影院看就在想看这部的观众拍下来是什么样子,玩手机的诧异聊天的退场的,像我一样睡觉的,也比较有意思吧。影博。