《别了,李香兰》下载资源

《别了,李香兰》相关推荐

《别了,李香兰》别了,李香兰》剧情内容介绍

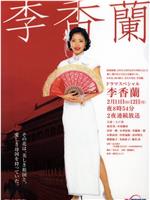

《别了,李香兰》

基本信息

别了,李香兰原名:さよなら李香蘭,又名Sayonara ** Kouran、再见,李香兰。*****传记、历史类型片,创作于日本、中国大陆地区,具有汉语普通话、日语语言版本。由藤田明二、于黛琴执导,并由安倍徹郎任编剧,携幕后团队创作。集众多位泽口靖子、山田邦子、平干二朗、八千草薰、小林稔侍、林隆三、小仓一郎、高岛政宏、李香兰、李丁、桥爪功等著名实力派明星加盟。于1989-12-21(日本)公映。

剧情简介

李香兰原名山口淑子,家人称她为**。她是日本人,1920年2月12日出生于中国辽宁省奉天(今沈阳)附近的北烟台,不久举家迁往抚顺。山口淑子出生在日本一个汉学世家,祖父是佐贺县的汉学学者,父亲受其影响早年到中国学习,后任职于“满铁”公司。生在沈阳、后居抚顺的山口淑子,少年**留在脑海里的那片血红让她终生难忘——1932年,她亲眼看到几名被绑的中国人被日本宪兵当场枪杀,血肉模糊。后来她才知道那与平顶山**——3000名中国平民遭日军**的**——有关。平顶山**中,由于父亲因“通敌”受到拘留,事后山口淑子一家迁居沈阳。13岁时,山口淑子认了父亲的中国同学、当时的**派沈阳银行总裁李际春为养父,她也因此有了一个好听的名字——李香兰。 1943年,年轻幼稚的李香兰满怀着对中国和日本的爱,对未来生活的憧憬,来到北平,以“潘淑华”这个名字在北平翊教女中念书。“潘...

《别了,李香兰》评价

玫瑰水母 2019-03-10

泽口靖子真是漂亮,称得上国色天香,公司的制片人和同事一直对李香兰不离不弃,现在看来有些不可想象

勇气一直线 2019-02-08

在当时中日关系缓和期,特别是那个特殊**前拍摄完成,的确是鸿篇巨制~~现在的**背景不论是演员、主题、台词、中日**方面都不太可能再做到这种程度~~后来各个版本的李香兰都不如这版经典~~

naoko 2012-11-08

泽口当时虽然演技不太好,但是颜正在巅峰时期,360度无死角怎么看怎么美,而且逃荒那几场真的是拍出来了什么叫荆钗布裙不掩国色。另,配乐非常好听。

小四不象 2019-05-01

泽口靖子的颜值担得起“战乱红颜”这四个字,尤其是村妇装扮,现场演绎“粗*乱头,不掩国色”;整体算良心大制作,中日合拍,站在相对很客观的历史角度去描绘那个**,人物群像丰富且复杂,有热爱中国的日本***有盲目仇视日本的中国人;山口淑子背负着中日两个名字,时时刻刻陷于身份的危机,挣扎于民族的认同感上,的确是个十分精彩的人物,当然****似乎更精彩。美中不足的就是日本演员演中国角色时说的中文口音太重,尤其是菊池桃子,那中文说得忒费劲了,找中国人配音就好了。

远山 2022-11-25

根据李香兰87年大卖的自传改编,光是沢口靖子那无敌无死角的美貌便足矣撑起四个小时的片子。李香兰本人出镜也是意料之外。那个年代中日双方都足够坦诚,足够大气,拍出了这样一部在今天看来极具争议性质的作品。至于李香兰是否如片中所呈现的那样纯真无知如小白花般呢,从她能死里逃生,返日后影坛政坛**花的事实来看,应该并非如此。

风间隼 2023-01-14

奔着玉置浩二的《不要走》找来看的。八十年代末的大制作,明显带有中日友好的**烙印。阵容强大,泽口靖子风华绝代,李香兰本人出演口述者难得,山田邦子的****气场不够。**邦卫劝说“绕了**剧院七圈”的观众“你们这样还像堂堂日本国民吗?”和内田汤姆抢救**的甘粕正彦两段让人莞尔。剧本是根据李香兰回忆录改编的,突出了同情中国的无知少女被人利用的一面,但你要说作为在华日侨,从来没有盼望过******成真,这我不信。

amitayus 2019-02-23

曾经,我们也能有气度地拍出《不知其名》和本片!只不过没有播放,剧组见证了当年的大陆实况。开拍一周左右沢口患病返日,还写亲笔信给剧组。通过此剧知道了《行かないで》,那种被巨大的悲怆击中内心的感觉...

Cammy 2024-10-02

《国产007》里周星驰弹钢琴时唱的那首歌叫《李香兰》,其实就是本片的主题曲。相比上户彩的版本,泽口靖子这一版更有史诗感,能让观众强烈感受到主人公在两个祖国之间的左右为难,无法决定**走向,就只能被**推着走,而上户彩版里的中国很大程度上只是主角的一个办公地点,并没有让角色融入场景,以致于故事结尾李香兰离开中国时并没有让人有很强烈的感触。要说泽口版有什么缺点的话,就是泽口的中文不标准,虽然剧中的很多中国人是日本演员演的、中文也不标准,但李香兰毕竟是一位杰出的华语歌星,这使得剧中过于不标准的中文歌词格外让人出戏。另一个缺点是对李香兰本人刻画得不够深入,她更像是一个**见证人,故事真正的主角是她遇到的一个个在**中挣扎的人物。PS:李香兰第一次去日本时,日本官员斥责她的台词,放在今天显得格外的讽刺

**建筑师 2021-12-05

就是前后两编,一共240分钟,没有后面四集吧,泽口靖子是挺***但还是没有李香兰本**气磅礴。发现日本演李香兰都喜欢演员亲自唱,何苦呢,又不是没有原声保留?

彩虹印记 2014-11-03

玉置浩二的那首歌真好听,泽口靖子非常美呀