《淹没》下载资源

《淹没》相关推荐

《淹没》淹没》剧情内容介绍

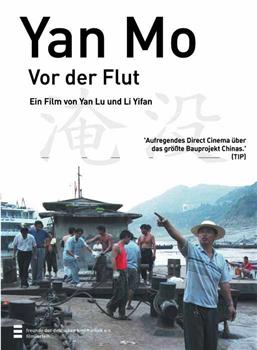

《淹没》

基本信息

淹没又名Before the Flood。2005年纪录片类型片,创作于中国大陆地区,具有汉语普通话语言版本。由李一凡、鄢雨执导,于2005-02-16(中国大陆)公映。

剧情简介

为建造世界上最大的水电站——中国长江三峡水电站,长江三峡地区将建成世界上最大的水库。从2003年起水库开始蓄水,至2009年水库蓄水完毕,沿江的城镇、乡村、文物、自然景观不少将被淹没。因中国古代最伟大诗人李白的诗而闻名天下的奉节县也在其中。 本片忠实记录了2002年为保证三峡水库第一次蓄水成功,在水位上涨前,奉节老县城**毁灭的全过程。记录了一位开苦力旅店的志愿军老人即将失去生活依靠的无奈;一座****堂为**的利益而丧失信仰的过程;以及一群**干部和一群城市贫民在**、拆除旧城过程中种种无法回避的矛盾纠葛和痛苦的内心挣扎。 《淹没》是两位导演的第一部作品,获2005年柏林电影节青年论坛沃尔夫冈·斯陶特奖(Wolfgang Staudte Award),入选2005年**真实电影节。

《淹没》评价

华**黎 2020-11-29

11.28李一凡作品展# 在观看本片之前,以为本片是具有《巫山云雨》、《三峡好人》精神内核的一部纪录片,但看完之后,发现与想象中的完全不同。李一凡导演的镜头里丝毫不含其他导演着重笔墨的男女**,甚至刻意淡化了许多故土情结。转而用直接电影的方式,将镜头对准了县城拆迁的过程,直言不讳的谈到三峡工程割了三峡人民的韭菜,“舍小家为大家”,阶级的矛盾异常锐利,宗教和几**来坚守的故土因一纸条例变成了商品,随意贱卖,人民**时的生活得不到保障,强拆强卖没有任何人敢反抗,毫无人情可言。政府让三峡的人民**了,但三峡的地域文化呢,为了国家的发展是好,但也需要尊重每一个人选择的权利。毫无底线的去破坏,用政治条例去“淹没”,这样的发展到底是弊大于利的。8.3

tankry 2020-11-17

百分之百理解导演想尽量多保留影像信息的想法。在漫漫江岸的对立之间,在永远正确永远理性的口号之下,匆忙的慌乱的失控的被驱逐的生存实质,才是我们对抗自然对抗权力的唯一方式。我们珍贵的时刻都注定不会被记录,而人类也永远在做错的选择。X放映@77文创

角落蒸汽 2022-04-09

旅店老板和妻子开着玩笑,而后相视无言落泪的场景成为了今年最打动我的一个镜头,“哄小孩子也知道给点糖吧,你糖都不给,还指着打,我们想发声,你还让我们闭嘴”

沙丘 2020-12-07

第二次看,依旧震撼不已。三条线:一个“2元男子宿舍”;一个县城***堂;一个即将被**的村镇;再加上现场获得的众多**素材,构成了最有力的三峡影像史。真希望李一凡再去关注他们,那些在异地他乡,那些后来回迁的**。

东北洪常秀 2019-08-05

很简朴的纪录片,就是把素材整理一下接到一起,但因为题材过于特殊,实在是万分珍贵。几个典型人物也找的很准确,几十万人虽然没被长江淹没,但他们的根永远随着奉节消失了。最后大楼坍塌滚滚浓烟向画面袭来实在震撼,每看这种片子,就觉得中国人命太苦、太贱了。跟抖音跟现在的影视作品完全是两个世界,你也不知道哪些是真的哪些是假的,魔幻。

顾佳期 2014-06-08

09年去奉节玩,发现他们的县城是沿着山,一层层向上的,越往上面越现代。这现代是碾在下面建起来的。

大青山 2012-09-07

最后总结的挺好,国家主导的高效率高利益的现代化浪潮把积淀**的历史精神心理迅速淹没,留下一个宽阔宏大崭新的地理新坐标让人们去填充。

*** 2015-01-25

两位导演太贪,拍八十分钟讲清楚教堂一件事就足够了,而且更显诚意,这么拍直接沦为获奖定制作品,百姓聊赖处,又见周星驰。

萨丽 2012-07-02

导演很巧妙地把这种环境里的人性展露了出来, 虽然一开始对他的解说有点反感.

木末草堂 2022-02-22

对于一个奉节人来说,他们说的每一句话和情绪清楚得就像我是在现场,他们开会就像小时候村里开会修公路因为要毁某家田地而吵架一样。他们说的脏话我小学就全会。街道屋子整体呈现出来的灰暗色调是生活的底色,看完再点开剧照有一种我是不是看了黑白片的错觉。小学毕业第一次进奉节新城上初中,那时老城已经被淹,轮渡还在。地理老师给我们放过《三峡好人》,至今还记得主角赶摩的时讲价的场景,班上同学说起以前老城的青石板街道,(弹幕飞过说现在做梦有时都还是老城的场景),讨论电影里那个起飞的奇怪建筑,会心捕捉里面奉节人说的话。《朝辞白帝城》小学就读,背诵,奉节相关。《登高》高中背诵,奉节相关,当时我们是作为区县班在**读的高中,上课到登高,语文老师特别一讲,讲杜甫当时处境,身体状况,颔联之好,想想还是有些感动的。