《街头巷尾》下载资源

《街头巷尾》相关推荐

《街头巷尾》街头巷尾》剧情内容介绍

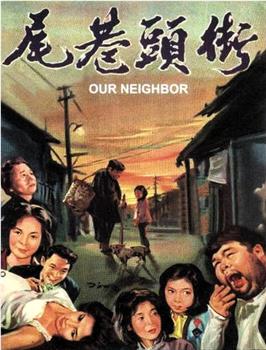

《街头巷尾》

剧情内容介绍

街头巷尾原名:街頭巷尾,又名Our Neighbor

大杂院中来自外省与本省的居民互相扶持,拾荒者石三泰对孤女小珠疼爱有加,虽然生活贫困,但两人感情深厚,情同亲生父女,过着甜蜜满足的生活。本片为李行导演首次执导的普通话电影,也是后来「健康写实」电影风潮的先驱,片中每一个小人物都充满了写实的刻画,而当时淳朴热心的市井小民,就如视*中一般在街头巷尾过着互助勤勉的简单生活。

《街头巷尾》评价

胤祥 2015-10-29

感觉这片真心不值得精修啊……跟咱这边[龙须沟]一比差远了,长得像上海电影和日本电影。典型的意识形态宣传话语(大陆**这个最搞笑了!),但是剧作确乎是弱啊,虽说是群像,但是怎么着也得有点更集中点儿的事儿吧,装了个**与大叔/美女与野兽的壳儿,比较值得一提的是眷村的置景还不错。

汪金卫 2015-10-24

【中国电影资料馆李行回顾展】李行早期作品。修复版,黑白片。画面不时有跳帧,声音质量糟糕。《绿岛小夜曲》贯穿始终。底层小人物的,辛酸生活。从这次影展几部电影看来,李行往往喜欢在片子里加入父母祖辈教育子女、浪子回头等很传统很儒家很民族主旋律的内容。或许这就是李行的健康写实主义特**。

圆首的秘书 2015-10-25

黑白质感很棒,人物刻画生动,表演略微浮夸。六十年代的台湾电影确实落后德意太多,在那个小津已经完成使命辞世,费里尼已经成功转型的**,健康写实主义刚刚勃兴…也算是民族苦难所致吧。

月球漫舞者 2015-10-25

浓重的旧上海中国电影的标记,要不是言语中与建筑的相关信息,真是完全可以放到《十字街头》之类的电影的框架下去讨论。现在看起来匠气太重的情节与质朴情感交杂的感受,过于明显的价值观表达、弘扬社会正面价值观的诉求,以及老电影标签式的突兀的切大特写。但有几场长镜头比较厉害。

xīn 2015-11-01

资料馆2015.10.28.6:30pm 长镜头内复杂的转场,镜头前的交代环境的“冗余”部分较为有趣。共度时艰的“外省人”(心怀大陆-想要回家的中国人)在指认一个悲惨的大陆的同时,也在指认着自身。因而开头字幕对“爱”和“正确方向”的强调,无疑也是一种免责声明,当然也确实也某种温柔藏于影片的凄苦里。

HurryShit 2013-03-26

王哥李冠章。放在台灣電影,有其歷史、地區價值,難得的調度意識。

憬年 2011-07-03

台湾电影发展史之一 @温哥华台湾电影节

舒农 2015-10-24

感觉李行所有的电影主题几乎都是“我愿意和你一起过苦日子”。然而街头巷尾用特别平实的纪录风格配了很戏剧化的情节,有点别扭。

Clyde 2025-08-22

开头的说教,之后的老**说,如果我们都自食其力、奋发上进,……我们就会和亲人相逢。还有蔡老师的课堂上展示的地图。都是***的意识形态宣传。对面开始打破传统的时候,温良恭俭让的守望相助似乎是道统的最后一口气,当然,这口气最后也会在对面续上。眷村的置景颇见历史风貌,那时候的台湾城市,也是破破烂烂的。影片的故事与叙事,都只是及格水准,在李行的作品中只是行货水准,但影片的文献价值还是可以加一星的。

伞兵兔 2015-11-05

修复版看完,惊叹于两岸同期影片主题与质感的神同步!